「3つのシンボル」が開校以来の伝統/文京区立窪町小学校 松本絵美子校長先生

「茗荷谷」駅からも近い、春日通り沿いの一等地にある「文京区立窪町小学校」。創立から90年を超えるこの歴史ある小学校は、創立以来「3つのシンボル」を掲げながら、進取の気風とともに育まれてきた学校である。10年ほど前には校舎が建替えられ、5階建ての立派な建物となった。現在は約730名ほどの子どもたちが学んでいるという。

今回はこちらで校長を務められている松本絵美子先生を訪ね、学校の特徴と地域の魅力についてお話を伺った。

「進取の気風」と「3つのシンボル」を継承

――まずは、学校の概要について教えてください。

本校は1926(大正15)年の4月1日に開校し、平成28年度に90周年を迎えました。開校当初から「進取の気風」といいますか、大正の時代背景を受けながら進んできたという小学校です。戦後も、学校全体として培われてきた進取の気風や、学習への意欲というものが依然あり、教育界をリードするさまざまな教育活動にも取り組んだと聞いています。戦後すぐの1946(昭和21)年に、昭和天皇が視察のためにご来校されたということも、そのあたりを踏まえての学校だったことの表れかと思います。

初代校舎は大正時代の設計で、モダンな大正文化の影響を受けた建物でした。開校直前には関東大震災もありましたので、震災にも耐えうる建物ということで堅牢に作られ、実際に戦災にも耐えたということです。

しかしそのモダンな校舎も、時代の推移とともに老朽化が進みまして、児童数も増えてきたことから、2002(平成14)年に惜しまれながら取り壊し、本校の80周年となる2006(平成18)年に、新たな校舎が落成し、現在に至っています。

校舎は2代目となりましたが、90年間一貫して変わらないものとして、「3つのシンボル」というものがあります。これは開学のころから本校の教育理念となっていまして、「菊の花」「水辺の馬」「かやの木」の3つです。それが今も子どもたちに連綿と受け継がれ、教職員もつねにこの3つを念頭に置きながら、教育活動を展開しているところです。

――「3つのシンボル」について詳しく教えてください。

「菊の花」については、「窪町小学校」の校章にもなっていますが、「自分の良さを輝かせて、思いやりの心をもってともに生きよう」という願いが込められています。大輪の菊は、ひとつの大きな花に見えますが、実は小さな花が寄り集まってひとつの花になっているんです。そういった点から、“思いやり”や“共生”、また色とりどりの菊があるという点から子どもたちそれぞれの“個性”を象徴していまして、「個性を発揮して伸びていってほしい」という思いが込められています。

「水辺の馬」は、「馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」という西洋のことわざをそのまま引いている形になりますが、「自分からすすんで学び、意欲をもって生きなさい」という教えが、この「水辺の馬」という言葉には込められています。

「かやの木」は、開校当初から本校の校庭にありまして、子どもたちにも最も馴染みのある、本校のシンボルになっています。今は2代目のかやの木となりましたが、「どこまでもすくすくと、まっすぐに高く伸びていってほしい」という願いが込められています。

――2代目校舎の建物の特徴を教えてください。

まずひとつは、5階に屋根付きのプールが備え付けられている点かと思います。夏には天候に左右されずに水泳指導ができますし、冬場はプールを閉じてその上に人工芝を敷きますので、オープンスペースとして、多目的に活用することができます。

また、玄関を入ったところに広い空間がありまして、普段は開放的な空間になっていますが、可動式の壁で仕切って、独立した部屋にすることも可能です。図書室とコンピュータールームが「メディアセンター」という形で一体化しているのも特徴かと思います。

デザインについても工夫されたところが多く、たとえば、校舎の両側にある階段のへりには、丸や四角の穴がデザインされていまして、子どもたちからは「まる階段」「しかく階段」と親しまれています。階段の色も階ごとに色分けされていますが、これは、校舎を改築する当時の校長先生が、新校舎への願いを込めて、低・中・高学年のフロアにふさわしい色にされたと伺っています。

さまざまな人やモノと関わる体験を通じた学習

――特徴的な教育活動がありましたら教えてください。

今年度から、ひとりひと鉢の菊の花を育てる活動を、5年生の「総合的な学習の時間」の中で始めました。外部のゲストティーチャーにご指導いただいたり、保護者ボランティアに助けていただくなど、さまざまな方に関わっていただきながら育て、先日は「湯島天神」の「菊まつり」にも出展しました。子どもたちには菊作りを通じて、シンボルに込められている意味や、学校の歴史などをより深く学び、その思いをしっかりと受け止めてもらいたい、と考えています。

もうひとつ、今年度から始めた活動に「窪町小の100冊」という取り組みがあります。こちらは読書活動の一環なのですが、卒業までに読破してほしい本を100冊選定し、6年間かけてそれをクリアして卒業していこう、という取り組みです。

また以前から積極的に取り組んでいる教育活動としては、「縦割り班」の活動があるでしょうか。1年生から6年生までで「縦割り班」を組み、月に1回ほどの頻度で一緒に給食を食べて、そのあと一緒に遊ぶ、といった活動をしています。

――オリンピック、パラリンピック教育にも取り組んでいるそうですね。

この事業については、東京都全体で力を取り組んでいるものになりますが、オリンピアンやパラリンピアンをお招きして、スポーツの素晴らしさや、スポーツに取り組むその方々の生き方の素晴らしさに触れると同時に、子どもたちが考えている「障がい観」というものを変えていきたいと考えています。

たとえばパラリンピックに出ているマラソンランナーの方と一緒に走ってみると、子どもたちは本気になってランナーの方についていくわけですが、そういった体験から「障がい」ということに対しての新たな認識が生まれてくると思っています。

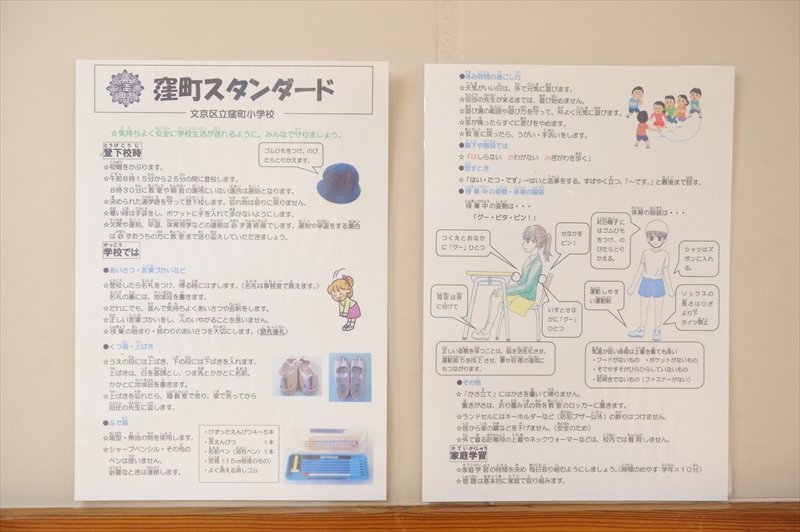

――「窪町スタンダード」とは何でしょうか。

簡単にいえば、「窪町小の生活の約束」です。登校してから下校までの約束をコンパクトにまとめているものになります。内容は登校時間や授業中の約束、あいさつの仕方といったものです。

児童数が大変多い大規模校のため、少しのズレが、とても大きなズレになってしまうことがあります。生活の約束を明文化することで、子どもたちにも、保護者にも、教職員にも、わかりやすく目に見える形で、共通理解を図っていくことができると思っています。

保護者、地域の方々の協力で築かれる、より良い教育環境

――保護者・地域の方々の協力体制はいかがですか?

まずは「父母と先生の会」(本校PTA)による学校支援が大きいです。会長を始め、役員、各種委員の方々が中心となって、様々な場面で学校の教育活動を支えてくださっています。

また、本校の学区には以前から「学校支援地域本部」というものがあり、大勢のボランティアの方々が、さまざまな場面で学校に入って、活動をしてくださっています。図書ボランティア、読み聞かせボランティア、菊づくりボランティアというのが3つの柱としてあり、今年から新たに学習補助ボランティアも加わり、4つの柱で活動を行っています。

ボランティアの方は現役の保護者の方が多いのですが、事業のコンセプトとしては、お子さんたちが卒業しても、保護者OBの方に「地域の方」として引き続き学校を支えていただきたい、という考えがあります。現在、本部を中心に保護者OBの方々が推進役を担ってくださっています。

ほかにも、青少年の健全育成の関係の方々が、いろんなかたちで学校を支援してくださっています。

――近隣の大学との交流はいかがでしょうか?

「跡見学園女子大学」の学生さんが大学の先生に引率されて、本校の授業を参観する、ということが以前から行われています。「お茶の水女子大学」の付属小学校に、学校評議員として参加させていただいているのもその一環といえるでしょうか。

――近隣の学校と、子どもたち同士の交流もあるのでしょうか?

文京区の施策として、保幼小中連携推進事業があります。本校では、毎年「文京区立第一中学校」さんから、生徒会の生徒たちがやってきて、6年生に中学校生活の紹介をしてくれる、という機会があります。また近隣の幼稚園、保育園の年長児を招いて、1年生の生活科の学習の中で交流したり、本校の展覧会に保育園児が鑑賞に来てくれたこともありました。

アカデミックな環境で安心して子育てできる環境

――学校の周辺地域の、教育環境としての魅力を教えてください。

やはり、非常に治安のよい地域ですし、多くの小中学校や大学などに囲まれて、アカデミックな雰囲気が漂っていてるということが挙げられると思います。そういう環境の中で日々生活をしたり学習をしたりできるということは、子どもたちの人間性を形成していく上で、非常に大きな影響を与えていると思っています。この周辺に限らず、文京区は「安全・安心なまちづくり」をモットーに掲げていますので、そういう意味では、安心して、安全に子育てができる環境があるといえるのではないでしょうか。

(※この情報は2018(平成30)年3月時点のものです。 )

「3つのシンボル」が開校以来の伝統/文京区立窪町小学校 松本絵美子校長先生

所在地:東京都文京区大塚3-2-3

電話番号:03-3946-8261

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kubomachi-ps..